빛난다는 것은 자신을 감추는 일이다.

빛은 스스로를

드러내 보이지 않는다.

언제가 밝은 빛

그 뒤에 숨어

빛이 닿는

모든 것을 비추어

드러내고

빛나도록 하는 것이다.

빛의 밝음은

언제나

그 빛이 닿는 곳에 있지,

그 빛이

나오는 곳에 있지 않다.

자신을 감추고

남을 드러내는 것

바로 빛의 본질이다.

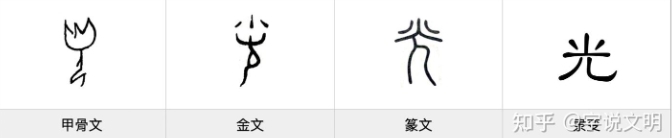

한자를 만든

동양에서는

진작에 빛의 본질을 꿰뚫었다.

갑골자에 그 생각이 잘 드러난다.

광(光)자는

불을 쬐는 사람의 모습이다.

앉은 사람의 머리 위로

불길이 보인다.

따뜻함과 밝음이 동시에 느껴진다.

빛이 있고 사람이 있어

그제야 느껴지는 것이다.

빛나는 모든 것은

드러나지 않는다.

모든 것을 비춰 드러나게 할뿐이다.

그래서 빛은

그 것을 느끼고

비춰져

빛나는 게 있어

비로소

빛의 존재가

빛나는 것이다.

“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”

(필경서호육월중, 풍광부여사시동. 접천연엽무궁벽, 영일하화별양홍.)

“아 6월의 서호로구나,

그 빛이 남 다르다네.

하늘가 연잎 푸르기만 하고

비춰진 연꽃 붉디 붉구나“

송 양만리의 시다.

빛은 비춰서

빛이 나게

하는 것이다.