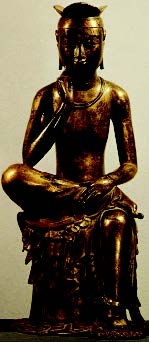

以完美的造型和在哲学、宗教上的深度,被评价为国宝中的国宝的是金铜弥勒菩萨半跏思惟像。韩国国立中央博物馆正在交替展示着新罗时代的名品半跏思惟像第78号国宝和第83号国宝。嘴角含着浅浅的微笑,沉浸在思惟中的金铜半跏思惟像,证明着韩国佛教文化的伟大,与罗丹的《思想者》不同,有着另一种感觉和感动。

笔者 尹真姬 提供图片 news1

最近,韩国第78号国宝《金铜弥勒菩萨半跏思惟像》时隔1年9个月再次公开,引起了人们的关注。《金铜弥勒菩萨半跏思惟像》是韩国国立中央博物馆代表性的杰作之一,国立中央博物馆完成了防止半跏思惟像表面腐蚀以及加强龟裂部位的保存处理,从今年6月起,在博物馆佛教雕刻室(301号)里展出了韩国第78号国宝金铜半跏思惟像。佛教雕刻室正在交替展示新罗时代的名品半跏思惟像两件(韩国第78号国宝、韩国第83号国宝)。

韩国第78号国宝金铜半跏思惟像。非常自然地表现出了“半跏”和“思惟”的造型和铸造金铜佛像的尖端技术,形成了绝妙的协调。

韩国第78号国宝金铜半跏思惟像。非常自然地表现出了“半跏”和“思惟”的造型和铸造金铜佛像的尖端技术,形成了绝妙的协调。

半跏思惟像是一种倚坐造型之佛像。一般为坐在椅子上,左脚下垂于地,右脚横叠于左膝上,摆出半跏坐的姿势,并将右手的胳膊放在膝盖上,手指支撑于右颊下,呈现思惟之状。6至7世纪,在约100年的时间里,被集中制作,代表作品有韩国第78号国宝和第83号国宝金铜弥勒菩萨半跏思惟像。两件作品的形状和大小相似,其名称于2010年从“金铜弥勒菩萨半跏像”改为“金铜弥勒菩萨半跏思惟像”。

韩国第78号国宝金铜半跏思惟像造于6世纪后期,高为80厘米。嘴角含着浅浅的微笑,沉浸在思惟中的菩萨,无限的平常心和崇高的美丽尽现。佛像的具体表现虽然是平面的,但是柔和的身体曲线和轻滑垂落的“天衣”、有“S”形纹路的座椅背面等,都很有特点,展现出了千变

万化的潮流。肩膀上突出的天衣的衣角和宝冠等,与中国东魏时代(534~550)的佛像非常相似,可推测其造于6世纪后期的三国时代。非常自然地表现出“半跏”和“思惟”的造型和铸造金铜佛像的尖端技术,形成了绝妙的协调。

韩国第78号国宝金铜弥勒半跏思惟像 VS 日本第1号国宝木制半跏思惟像

从菩萨得道之前作为太子时常感悟人生并非常苦恼的样子中而来的半跏思惟像也传到了日本,影响到了众多弥勒菩萨半跏思惟像的诞生。尤其是日本的第1号国宝京都广隆寺的木制半跏思惟像与韩国的第83号国宝非常相似,一直被认为是证明古代韩国文化流传到日本的文物。广隆寺的木制半跏思惟像呈现右脚横叠于左膝上的半跏坐形态,用右手指尖支撑右颊的思惟姿势。头部戴着简单的三山冠,上身是没有特别装饰的裸体。下半身的裙子垂挂在台座上,右膝下部有组纹褶,形成了一个向左侧突出的尖拱形。

这种佛像的形态与韩国第83号国宝金铜弥勒菩萨半跏像拥有很多相似之处。除了宝冠的形状之外,还有细长的裸体上半身、戴在腰上的玉带、沉浸于忧愁之中的温和的面部表情、浮现在嘴角的微笑,眉毛、眼皮、鼻梁、嘴唇的曲线成比例的同时,表现出了完美的形象。在古代美术评论上自成一家的小说家兼评论家安德烈‧马尔罗(Andre Malraux)用“人类最清净、圆满、最永久的样子的象征”,对木制半跏思惟像赞不绝口。

与石头或金属之类的无生物不同,广隆寺木制半跏思惟像使用了充满温暖生命的木头,韩国国立中央博物馆金铜弥勒菩萨半跏思惟像使用了金铜,铸成了冥想中的青年弥勒结实的质感。虽然各自使用不同的材质表现出了弥勒,但是它们看待世界的目光却很温暖。韩国的金铜弥勒菩萨半跏思惟像作为韩国的第1号国宝也毫不逊色。罗丹的《思想者》是一个肌肉发达的男性低头思考人生的形象,在这部作品中,人的苦恼、觉悟和深刻的反省有些不足。可是看着金铜弥勒半跏像,因为那气质和美丽,会被莫名的神秘感所包围,能够感受到从人性的痛苦中解放出来的和平。这就是韩国的金铜半跏思惟像被评价为代表韩国文化遗产的国宝以及东方美术史上一座丰碑的理由。

韩国第83号国宝半跏思惟像与韩国第78号国宝半跏思惟像形成双璧,是使用金铜制作的半跏思惟像中最大的作品。

韩国第83号国宝半跏思惟像与韩国第78号国宝半跏思惟像形成双璧,是使用金铜制作的半跏思惟像中最大的作品。

韩国第78号国宝半跏思惟像 VS韩国第83号国宝半跏思惟像

韩国第83号国宝半跏思惟像与韩国第78号国宝半跏思惟像形成双璧,是造于三国时代的代表性半跏思惟像。但是,在造型上,这两件佛像具有明显的不同。最大的不同点就是戴在头上的宝冠,第83号国宝佛像头戴三山式宝冠,又被称为莲花冠。并且,与第78号国宝不同,上身袒露,仅戴项圈。单纯却均匀的身材、自然的衣服褶子、清晰的五官,从中可以看出它是比6世纪后期制作的第78号国宝稍靠后的7世纪前期作品。另外,第83号国宝半跏思惟像的高为93.5厘米,在使用金铜制作的半跏思惟像中,是最大的作品。

日本的第1号国宝京都广隆寺的木制半跏思惟像。

日本的第1号国宝京都广隆寺的木制半跏思惟像。

出处 韩国国立中央博物馆

사유에 든 보살의 무한한 평정심과 숭고한 아름다움

금동미륵보살반가사유상

완벽한 조형성과 철학적, 종교적 깊이로 국보 중 국보라 평가받고 있는 금동미륵보살반가사유상. 국립중앙박물관에 신라시대 명품인 반가사유상 국보 제78호와 제83호가 번갈아 전시되고 있다. 은은한 미소를 띄며 깊은 사유에 몰입해 있는 금동반가사유상은 우리의 불교문화의 위대함을 입증하는 것으로, 로댕의 <생각하는 사람>과는 또다른 느낌과 감동을 준다.

국립중앙박물관을 대표하는 걸작 중의 걸작 국보 제78호 <금동미륵보살반가사유상(金銅彌勒菩薩

半跏思惟像)>이 최근 1년 9개월 만에 다시 공개되어 관심을 모은다. 국립중앙박물관은 반가사유상 표면의 부식을 막고 균열 부위를 보강하는 보존처리를 마치고 지난 6월부터 박물관 불교조각실(301호)에서 제 78호 금동반사사유상을 전시하고 있다. 불교조각실에는 신라시대 명품인 반가사유상 두 점(국보 제78호, 국보 제83호)이 번갈아 전시되고 있다. 국보 제78호가 상설 전시되는 것은 거의 2년 만이다.

반가사유상은 의자에 걸터앉아 왼쪽 다리는 내리고 그 무릎 위에 오른쪽 다리를 얹은 반가좌(半跏坐)한 자세로, 오른쪽 팔꿈치를 무릎에 놓고 손끝을 뺨에 살짝 대어 사유하는 모습을 표현한 보살상(菩薩像)이다. 6∼7세기 약 100년 동안 집중적으로 제작되었으며, 대표적인 작품으로 국보 제78호와 제83호 금동미륵보살반가사유상이 있다. 두 작품은 비슷한 모양과 크기로 2010년 에 명칭이 ‘금동미륵보살반가상’에서 ‘금동미륵보살반가사유상’으로 바뀌었다.

국보 78호 금동반가사유상은 6세기 후반에 제작된 80㎝ 높이의 불상이다. 입가에 엷은 미소를 띠고 손가락을 뺨에 댄 채 사유에 든 보살의 무한한 평정심과 숭고한 아름다움을 전해준다. 조각의 세부적인 표현은 평면적이지만, 부드러운 신체 곡선과 유려하게 흘러내린 '천의'(天衣), 'S'자로 주름 잡힌 의자 뒷면의 표현 등은 매우 율동적이어서 변화무쌍한 흐름을 보여준다.

양어깨에 돌출된 천의 자락과 보관(寶冠) 등이 중국 동위(東魏, 534~550) 계열의 불상과 비슷해 6세기 후반경 삼국시대에 제작된 것으로 추정된다. ‘반가(오른발을 왼쪽 무릎 위에 걸침)’와 ‘사유’라는 두 가지 자세를 자연스럽게 표현한 뛰어난 조형성과 일정한 두께로 균일하게 주조한 금동불상의 첨단 기술이 절묘한 조화를 이루고 있다.

국보 78호 금동미륵반가사유상 VS 일본 국보 1호 목조반가사유상

부처가 깨달음을 얻기 전 태자였을 때 인생무상을 느끼며 고뇌하던 모습에서 유래한 반가사유상은 일본에도 그대로 전래되어 수많은 미륵보살반가사유상의 탄생으로 이어졌다. 특히 일본의 국보 1호인 교토 광륭사 廣隆寺의 목조반가사유상은 국보 78호와 쌍벽을 이루는 국보 제83 호와 꼭 닮아 고대 한국 문화의 일본 전파를 입증하는 유물로 여겨져 왔다.

광륭사 목조반가사유상은 왼쪽 무릎 위에 오른쪽 다리를 얹은 반가좌의 형태를 취하고 있으며, 오른쪽 손끝을 오른쪽 뺨에 댄 사유의 자세를 보인다. 머리에는 간단한 형태의 삼산관을 착용하였고 상체는 별다른 장식이 없는 나형(裸形)이다. 하반신의 치마는 대좌에 풍성하게 드리워져 있는데, 오른쪽 무릎 아래의 옷자락이 살짝 반전되고, 대좌에는 여러 겹의 주름을 이룬 치맛자락이 드리워졌다.

이러한 보살상의 형태는 국보 제83호 금동미륵보살반가상과 양식 면에서 많은 유사점을 지니고 있다. 보관 寶冠 의 형태를 비롯해 장식이 적은 세장(細長)한 나형(裸形)의 상반신 그리고 허리에 드리운 옥대(玉帶), 약간 우수를 머금은 온화한 얼굴 표정과 입가에 맴도는 미소, 눈썹·눈꺼풀·콧등·입술의 곡선은 비례감과 더불어 완벽한 아름다움을 표현하고 있다. 소설가이자 고미술 평론에 일가를 이룬 앙드레 말로 전 프랑스 문화성은 목조반가사유상에 대해 “인간 존재의 가장 청정하고, 원만하며, 가장 영원한 모습의 상징”라며 찬사를 아끼지 않았다.

돌이나 쇠붙이와 같은 무생물과는 달리 따스한 생명이 감도는 나무로 빚어진 광륭사 목조반가사유상과 명상하고 있는 청년 미륵의 다부진 질감을 금동으로 빚어낸 국립중앙박물관의 금동미륵보살반가사유상. 저마다 다른 재질로 미륵을 표현하고 있지만 바라보는 세상에 대한 시선은 따뜻하기만 하다. 일본 광륭사의 사유상은 우리가 가진 작품보다 약간 크지만 작품성으로는 국보 제83호인 금동미륵반가사유상의 기품이 더 뛰어나다.

우리의 금동미륵보살반가사유상은 국보 1호로 내놓아도 전혀 손색이 없다. 로댕의 <생각하는 사람>은 근육질의 남성이 머리를 숙여 고뇌하는 형상으로 인간적인 고뇌의 깨달음이나 깊은 성찰이 덜 느껴진다. 그러나 금동미륵반가상은 바라보고 있으면 그 기품과 아름다움으로 인해 묘한 신비감에 휩싸이게 된다. 인간적인 고통으로부터 해방시켜주는 평화를 느낄 수 있다. 우리의 금동반가사유상이 우리나라 문화재를 대표하는 국보이자 동양미술사의 기념비적 작품으로 평가 받는 이유이다.

박스 기사

국보 78호 반가사유상 VS 국보 83호 반가사유상

국보 83호 반가사유상은 국보 78호 반가사유상과 쌍벽을 이루는 삼국시대에 제작된 대표적인 반가사유상이다. 그러나 두 상은 조형적인 면에서 뚜렷한 차이점을 지니고 있다. 가장 큰 차이는 머리에 쓴 보관의 형태이다. 국보 83호 상은 머리에 낮은 관을 쓰고 있는데, 이는 삼산관(三山冠) 또는 연화관(蓮花冠)이라고 한다. 또한 국보 78호 상과 달리 상반신에는 옷을 전혀 걸치지 않았으며, 단순한 목걸이만 착용했다. 단순하지만 균형 잡힌 신체, 자연스러우면서도 입체적으로 표현된 옷 주름, 분명하게 표현된 이목구비로 보아 6세기 후반에 제작된 국보 78호보다 조금 뒷 시기인 7세기 전반에 제작된 것으로 대체적으로 보고 있다. 또한 국보 83호 반가사유상은 크기가 93.5cm로 금동으로 만든 반가사유상 중에서 가장 큰 작품이다.

출처 국립중앙박물관