“눈이 있어도 보지 못하고, 귀가 있어도 듣지 못하니…. 세상은 유(有)라는 존재와 무(無)라는 존재로 이뤄져 있다. 언제나 우리가 보는 게 다가 아니다. 보이지 않는 것을 볼 수 있어야 세상을 제대로 알 수 있는 법이다.”

신비한 인디언 무당의 모습이 가끔 영화에 등장한다. 바람을 보고, 바람과 대화를 한다. 바람이 전하는 이야기로 숲 속 동물의 존재를 알고 저 하늘의 위험한 변화도 미리 안다. 환상 속에 인디언은 독수리로 변해 직접 바람을 타고 저 멀리, 저 높은 곳으로 날아가기도 한다. 천리 밖, 백리 밖의 친구에서 자신의 소식을 전하기도 한다.

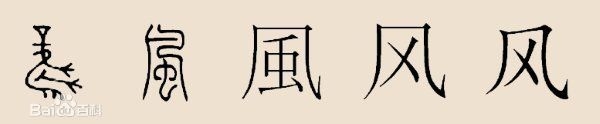

한자를 공부하고 바람 풍(风) 자를 볼 때마다 떠올리는 이미지다. 바람의 이미지다. 바람 풍자를 배우고 놀란 게 이 풍자라 상형자라는 것이다. 상형이 뭔가? 바로 사물의 모양을 본떠 만든 글자다. 그런데 바람 풍이 상형자라니? 그 옛날 사람들은 바람을 봤다는 것일까? 도대체 바람을 어떻게 봤을까? 바로 바람 풍 자가 전하는 비밀이다.

신비한 인디언 무당의 모습이 가끔 영화에 등장한다. 바람을 보고, 바람과 대화를 한다. 바람이 전하는 이야기로 숲 속 동물의 존재를 알고 저 하늘의 위험한 변화도 미리 안다. 환상 속에 인디언은 독수리로 변해 직접 바람을 타고 저 멀리, 저 높은 곳으로 날아가기도 한다. 천리 밖, 백리 밖의 친구에서 자신의 소식을 전하기도 한다.

한자를 공부하고 바람 풍(风) 자를 볼 때마다 떠올리는 이미지다. 바람의 이미지다. 바람 풍자를 배우고 놀란 게 이 풍자라 상형자라는 것이다. 상형이 뭔가? 바로 사물의 모양을 본떠 만든 글자다. 그런데 바람 풍이 상형자라니? 그 옛날 사람들은 바람을 봤다는 것일까? 도대체 바람을 어떻게 봤을까? 바로 바람 풍 자가 전하는 비밀이다.

먼저 본다는 것부터 뭔지 알아야 한다. 사람은 오감이라는 게 있다. 듣고, 보고, 맛보고, 냄새를 맡으면서 사람은 외부 세계를 인지한다. 우리 신체의 다섯 가지 감각 기관의 작용이다. 본다는 것은 이 오감 가운데 하나다. 가장 복잡한 신체 기능이다. 눈은 총 120만 개 신경섬유들로 이뤄졌다고 한다. 이는 사람 신경의 80%가량이다. 그래서 가장 고급스러운 인지 단계가 바로 시각이다.

인지 단계의 고급이라? 사실 우리 감각은 개인적이면서 보편적인 의미의 좋고 나쁨을 구분할 수 있다. 예를 들어 좋은 비단을 만지고 나면 거친 풀을 만지기 싫어진다. 맛있는 것을 먹고 나면 그것만 더 찾게 된다. 그런데 각 감각 기관마다 이 같은 성질을 발현하는 데 좀 차이가 난다. 오감을 운영하는 우리 신체, 즉 손과 입과 코 그리고 귀와 눈을 생각 보면 무슨 말인지 안다.

예를 들어 보자, 손과 코는 처음 나쁘다 해도 그 나쁜 것에 금방 적응을 한다. 거친 풀을 계속 만지면 손은 거기에 익숙해진다. 냄새도 마찬가지다. 된장 냄새가 처음 싫지만 그 맛을 알고 나면 나중에는 된장 냄새만 맡아도 식욕이 돈다.

입도 고급을 찾기는 하지만, 하루 굶고 나면 세상 어떤 음식도 다시 맛이 있어진다. 또 거꾸로 아무리 맛있는 음식도 매번 먹으면 그 맛을 잊는다.

문제는 청각과 시각이다. 듣기 좋은 소리에 한번 적응하고 나면, 다시 되돌리기 힘들다. 음악 마니아들이 쉽게 취미를 버리지 못하는 이유다. 한번 좋은 스피커로 음악을 듣고 나면 질 떨어지는 스피커로 나오는 소리를 듣기 힘들다. 시각도 마찬가지다. 한번 좋은 것을 보고 나면 쉽게 그것을 잊지 못한다. 세련된 옷을 보고 나면서 갑자기 다른 옷들이 초라해진다.

그만큼 보고 듣는 게 중요하다. 아마도 그래서 우리는 보고 알았다고 하고, 들어서 알았다고 하는지 모른다.

좋은 것을 많이 들어본 청각이 더 좋은 것을 찾아 들을 수 있다. 좋은 것을 많이 본 눈일수록 더 좋은 것을 찾아 볼 수 있는 것이다.

“그래서 그 수준에 따라 눈이 있어도 보지 못하고, 귀가 있어도 듣지 못하는 것이 있는 것이다.”

그럼 어떻게 보이지 않는 것을 보는 법이 있을 수 있을까? 사실 바람을 본다는 것 자체가 그 비밀을 알려주는 것은 아닐까? 불가 선종(禪宗)에는 비풍비번(非風非幡)이란 말이 있다. ‘바람도 아니요, 깃발도 아니요’라는 뜻이다. 불가의 육조 혜능(慧能;638~713)의 고사다. 혜능이 아직 실제 신분을 숨기고 있을 당시 중국 광저우(廣州)의 한 절을 찾았다. 절에서는 마침 설법 중임을 중임을 알리는 깃발이 바람에 나부끼고 있었다. 이를 두고 한 승려는 깃발이 움직인다 하고 다른 승려는 바람이 움직인다 했다. 둘이 서로 옥신각신하고 있자, 육조가 말했다. “바람이 움직이는 것도 아니요, 깃발이 움직이는 것도 아니며, 움직이는 것은 그대들의 마음이 움직일 뿐이다.”마음이다.”(非風非幡)

선종의 이런 우화를 공안이라 부른다. 이 비풍비번의 우화는 서양철학의 질문, “듣는 사람이 없는 숲 속에서 나무가 쓰러지면 그 소리는 나는 것일까? 안 나는 것일까?”와 같은 의미를 담고 있다. 인지하는 사람이 있어야만 사물이란 존재하는 것 아니냐는 질문이다. 답은 마음먹기에 달렸다는 거다. 인식이 중요할 뿐이다. 인지되는 사물만이 존재한다는 유심(唯心) 론의 절대적인 명제다.

그럼 갑골문자를 만들어 낸 선인들은 바람을 어떻게 봤을까. 육감이란 게 작용을 했을까?

갑골자를 고인들에게 바람은 유심론 같은 철학적, 어찌 보면 공허한 질문에 머물지 않았다. 바람은 실재하는 신화적이기도 하고 인간적인 존재였다.