1965년 11월 문화대혁명의 불길이 타오르기 시작했지만, 베이징 중난하이(中南海)의 지도자들은 아직 인식하지 못했다. 본래 뒤에서 쏜 화살은 피하기 어려운 법이다.

11월 10일 상하이 원후이바오(文汇报)에 야오원위안(姚文元)이 쓴 '신편 역사극 '해서파관'을 평한다'가 실렸다. 당장 여론은 들끓었다. 모두가 야오원위안의 트집이 지나치다는 것이었다. 본래 명나라 대신 '해서(海瑞)'의 청렴결백은 마오쩌둥(毛泽东)도 인정한 것이었다. '그런 걸 어디 감히 야오원위안 정도가 비판을 하다니?'라는 게 대체적인 분위기였다. 그러나 모두가 모르는 것이 있었다. 야오원위안 뒤에는 마오쩌둥의 아내 장칭(江青)이 숨어 있었고, 장칭의 뒤에는 바로 마오쩌둥이 있었다는 사실이다.

마오쩌둥은 당시 중국에서 인민 전체를 대표하는 인물이었다. 대부분의 반대에도 불구하고 마오쩌둥의 지지가 있자 당 기관지인 인민일보는 어쩔 수 없이 야오원위안의 글을 전재한다. 정치적 파문을 최소화하기 위해 글은 '학술난'에 실렸으며 편집자주(註)가 달렸다. 이 편집자주는 당연히 저우언라이(周恩来)와 펑전(彭真) 베이징 시장의 심의를 거친 것이었다.

당은 언제나 학계의 백가쟁명을 지지해왔다.

우리는 비판의 자유를 용인하며 역시 비판에 반대할 자유도 보장한다.

잘못된 의견이라도 이치를 따져 고친다.

오직 실체적 진실을 추구하며, 이치로 서로를 설득할 뿐이다.

당시 인민일보 편집자주의 주요 내용이다. 야오원위안의 글을 전재는 하지만, 다양한 의견을 소개하는 차원이니 서로 이치를 비판해 잘못된 사람이 스스로 깨닫도록 하라는 의미다. 지금 읽어도 이른바 '정치적 감각'이 많이 떨어진다싶다. 마오쩌둥은 인민일보를 '물을 부어도 들어가지 않을 정도'로 반동정신이 단단해 개조하기 어렵다고 비판했다.

사실 인민일보 편집자주에는 어떻게든 ‘해서파관’을 쓴 역사학자이자 베이징 부시장인 우한(吴晗)에 대한 비판이 정치적 의미를 갖지 않도록 노력한 저우언라이와 펑전의 고충이 숨어 있었다.

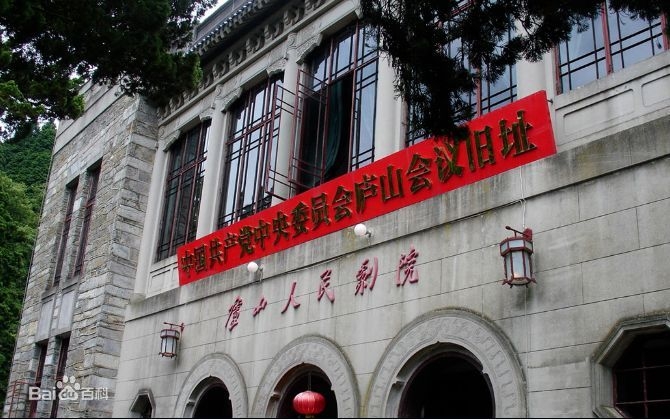

저우언라이는 우한과 오랜 교분을 지니고 있었다. 하지만 그런 저우언라이의 바람은 바로 깨지고 만다. 이번엔 캉성(康生)이 나섰다. 그가 '해서파관'의 숨은 의도를 1959년 루산(庐山)회의와 연관짓기 시작했다. 캉성은 이른바 '4인방'에 끼지는 못했지만 그들에 버금가는 인물이다. 이제 정말 해서파관은 본격적인 정치적 사건의 성격을 띠기 시작했다.

그럼 1959년 루산회의에는 어떤 일이 있었던 것일까?

루산회의는 1959년 7월 2일부터 8월 1일까지 열린 중국 공산당 정치국 확대회의와 8기 팔중전회(8월 2~16일)를 가리킨다. 1958년 마오쩌둥 주도로 시작된 대약진운동의 피해가 극심했던 지역을 중심으로 비판이 쏟아져나왔다.

비판의 타당성을 받아들인 국방부장 펑더화이(彭徳懐)는 ”삼면홍기(三面紅旗), 즉 총노선, 대약진, 인민공사 정책 중 총노선은 옳았지만 좌경 오류와 과장 풍조로 인해 목표 달성에 실패했다“는 내용의 편지를 마오쩌둥에게 보냈다.

펑더화이의 비판이 대약진운동의 실패로 실추하고 있는 자신의 권위를 더 떨어뜨릴 것으로 판단한 마오쩌둥은 그의 편지를 정치국 상무위원회에 회람시키며 ‘부르주아의 동요성’이라는 말로 강력히 비판했다. 이후 루산회의에서 펑더화이를 지지했던 참석자들이 입장을 바꾸었고, 결국 펑더화이를 비롯해 황커청 총참모장, 저우샤오저우 후난성 제1서기 등이 해직됐다.

그럼 왜 캉성은 왜 '해서파관'을 루산회의와 연관을 지었을까? 야오원위안의 비판 때문이다. 야오원위안은 글에서 "'해서파관'은 해서가 파면되는 과정에 다른 정치적 함의가 있어 문제"라고 지적한다. 우한은 '해서가 백성의 억울함을 대신했다'라고 높이 칭찬했는데, 이는 1950년 대약진운동 실패 이후 우파 기회주의자들이 좌파 무산계급 독재를 공격할 때 쓴 수법이라고 야오원위안이 교묘하게 연결을 한 것이다.

야오원위안의 이 문장에서 우파 기회주의자들의 의미를 캉성은 더욱 명확하게 밝힌 것이다. 바로 마오쩌둥을 비판했던 무리들을 다시 한번 문제 삼은 것이었다.

그런데 이미 루산회의 이후 펑더화이와 함께 많은 이들이 우파로 몰려 이미 실각하지 않았나? 아쉽게도 당시 저우언라이 역시 이렇게 생각을 했다. 아직 '문화대혁명'의 불길이 어디를 향해 타들어 가고 있는지 깨닫지 못했던 것이다.